cosmologia contemporánea

institución educativa seminario

décimo (a)

ipiales

esteban yamith cuasapud

santiago tupaz chalaca

25/06/2014

Cosmologia contemporánea

Einstein defendía un modelo cosmologico, con evidencias matemáticas, estas evidencias matemáticas estaban basadas en echos empíricos, se atenía al principio de parsimonia, y daba evidencias matemáticas sin añadir elementos a dichas evidencias.

El problema que tiene la cosmologia actual, es que como fueron aceptadas las demostraciones matemáticas de Eistein, creen que toda demostración matemática es valida, e hipótesis como la Teoría de cuerdas o la teoría de branas pasan a ser consideradas teorías por el simple hecho de estar matemáticamente demostradas, el problema es que han manipulado las matemáticas para que sus teorías concuerden, las dos teorías mencionadas, para que cuadren su demostración matemática han inventado dimensiones físicas alternativas, de las cuales no tenemos ninguna evidencia salvo las demostraciones matemáticas de las mismas a través de las teorías que las postulan. Rompen el principio de parsimonia y yo no las consideraría científicas puesto que las dimensiones físicas extra que postulan no son falseables, al no ser falseables no llegan a ser hipótesis científicas.

Aunque Einstein demostrara solamente matemáticamente sus teorías, las demostraciones empíricas mas tarde lo han avalado, y Einstein no inventaba elementos externos a las teorías para que cuadraran las matemáticas, ofrecía pruebas acorde al principio de parsimonia, que no ocurre con la teoría de cuerdas que intenta ser admitida alegando "una belleza matemática", las hipótesis no se convierten en teorías por ser bellas matemáticamente, se convierten en teoría por ser ciertas y no ser falseadas a pesar de poderse falsear.

Hoy en día no suscita controversia que la definición física del tiempo ha de ser necesaria mente local, y ello por que el tiempo mismo, no menos que la posibilidad de desarrollar determinadas y concretas operaciones de medida.

La determinación de una congruencia temporal requiere siempre una estén dotada de cierto tipo de periodicidad, de modo que no existe ninguna posibilidad de medir un tiempo “puro”. La física moderna no solo descarta la noción de tiempo “puro”. Renuncia asimismo ala idea de un tiempo “universal”, es decir, de un tiempo que podría ser definido ampliando o generalizando el tiempo local de la definición física originaria. La teoría de la relatividad la que ha demostrado que no existe ninguna “simultaneidad global” y que, en consecuencia, no existe no existe tampoco un tiempo universal.

La filosofía es típica mente la actitud intelectual que aspira a satisfacer tal esfuerzo de comprender la totalidad, la primera es la bien conocida dificultad de definir el universo como un objeto, condición que parece indispensable a la cosmología para ser una ciencia de alguna cosa pero que es difícil de satisfacer.

La filosofía trata de entender la totalidad en el sentido de elaborar y analizar aquellos conceptos y principios mas generales de la realidad, podemos llamar a este uso de principios y conceptos el uso sintético de la razón para contra ponerlos al uso analítico, del que ya se ha hablado.

La posibilidad, o ciertamente la necesidad, de introducir entidades teóricas, son descubiertas de manera empírica y descritas.

representantes de la cosmologia contemporanea

Fue un físico de origen alemán, nacionalizado suizo y estadounidense. Está considerado como el científico más importante del siglo XX.

En 1905, cuando era un joven físico desconocido, empleado en la Oficina de Patentes de Berna, publicó su teoría de la relatividad especial. En ella incorporó, en un marco teórico simple fundamentado en postulados físicos sencillos, conceptos y fenómenos estudiados antes por Henri Poincaré y por Hendrik Lorentz. Como una consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular: la equivalencia masa-energía,E=mc². Ese año publicó otros trabajos que sentarían bases para la física estadística y la mecánica cuántica.

En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y evolución del Universo por la rama de la física denominada cosmologia. En 1919, cuando las observaciones británicas de un ecilpse solar confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa. Einstein se convirtió en un icono popular de la ciencia mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos.

Por sus explicaciones sobre el efecto fotoelectrico y sus numerosas contribuciones a la física teorica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física y no por la Teoría de la Relatividad, pues el científico a quien se encomendó la tarea de evaluarla, no la entendió, y temieron correr el riesgo de que luego se demostrase errónea.

En esa época era aún considerada un tanto controvertida. Ante el ascenso del nazismo, hacia diciembre de 1932, el científico abandonó Alemania con destino a Estados Unidos, donde impartió docencia en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Se nacionalizó estadounidense en 1940. Durante sus últimos años trabajó por integrar en una misma teoría la fuerza gravitatoria y la electromagnética. Murió en Princeton,Nueva Jersey, el 18 de abril de 1955.

Aunque es considerado por algunos como el «padre de la bomba atómica, abogó en sus escritos por el pacifismo, el socialismo y el sionismo. Fue proclamado como el «personaje del siglo XX» y el más preeminente científico por la revista Time.

Teoría de la relatividad

La teoría de la relatividad, desarrollada fundamentalmente por Albert Einstein, pretendía originalmente explicar ciertas anomalías en el concepto de movimiento relativo, pero en su evolución se ha convertido en una de las teorías más importantes en las ciencias físicas y ha sido la base para que los físicos demostraran la unidad esencial de la materia y la energía, el espacio y el tiempo, y la equivalencia entre las fuerzas de la gravitación y los efectos de la aceleración de un sistema.

La teoría de la relatividad, tal como la desarrolló Einstein, tuvo dos formulaciones diferentes. La primera es la que corresponde a dos trabajos publicados en 1906 en los Annalen der Physik. Es conocida como la Teoría de la relatividad especial y se ocupa de sistemas que se mueven uno respecto del otro con velocidad constante (pudiendo ser igual incluso a cero). La segunda, llamada Teoría de la relatividad general (así se titula la obra de 1916 en que la formuló), se ocupa de sistemas que se mueven a velocidad variable.

El universo como problema científico y filosófico

La cosmología constituye una rama muy importante en cuanto a la filosofía tradicional. Conforme en cuanto esta tiene tres ámbitos muy importantes (Naturaleza, hombre y Dios)de la totalidad de la realidad, la cual se hizo habitual hasta cierto punto articular la así llamada filosofía sistemática en tres partes como la antropología psicológica (la filosofía del hombre), filosofía natural o cosmología (la filosofía de la naturaleza) y la teología (la filosofía sobre Dios). Esta expresión de la filosofía natural se

ha utilizado por muchos siglos, el termino "cosmología" fue introducido formalmente para indicar un subdominio de la filosofía d Christian Wolff, cuya división sistemática de la disciplinas filosóficas y su correspondiente terminología se hizo habitual.

En esta perspectiva muchos consideraban del todo obvio que cuando cierto campo de la indagación entra en la competencia de la ciencia deja de referirse a la filosofía, otros eran menos racionales, estaba convencidos de que la filosofía tenia características particulares que no solo la conservaban distancia de la ciencia.

La tecnología racional a la tecnología positiva, la antropología filosófica a diversas formas de antropología científica, no siendo en verada accidental que en esta perspectiva Newton halle necesario invocar explícitamente principios metafísicos, comprendida la existencia de Dios como la ultim

a explicación del orden cósmico. Esto no era de ningún modo una especie de añadido extrínseco, sino una clara indicación del espíritu general “filosofía natural”.

La cuestión de cientificidad en la cosmología:

La cosmología ha sido objeto de debate no despreciable referente a su estatuto científico, debate que, en cierto sentido esta todavía vigente, ya que todavía existe la posibilidad de la aceptación universal de un "Modelo" de la ciencia, una condición la cual esta lejos de realizarse, u tiene pocas posibilidades de ser una realidad.

Como consecuencia de cuestión se planteo la epistemología muy desarrollada, la cual planteaba la especificidad en cuanto a las ciencia humanas y naturales ya que estas también merecían un reconocimiento como ciencias. Desde este punto de vista, discusión sobre si la cosmología merece o no ser cal

ificada como ciencia tiene muchos aspectos en común con el debate (que se inicio en el siglo XIX continuando durante diversos decenios del XX), referente al estatuto científico de las ciencias humanas o Geisteswisssenschaften (o sea, psicología, sociología, historia, filología, lingüística, economía, ciencias políticas, etc).

La cosmologia y los rasgos habituales de la filosofía:

Comenzaremos con una observación aparentemente secundaria: la moderna cosmología “científica” forma parte de las contribuciones para la comprensión de la naturaleza de la ciencia como empresa especulativa, esto es, como una empresa que trata primariamente de decir, comprender y explicar “como están las cosas”.

modelos cosmologicos

Aristóteles da Las Reglas del Juego

La física de Aristóteles es supremamente elegante y coherente, con sólo cinco elementos (tierra, agua, aire, fuego, y éter) y sus tendencias a ocupar su lugar natural respectivo explica todos los fenómenos naturales conocidos y elabora un modelo del universo. La forma esférica por su simetría es elevada a la categoría de perfecta y por lo tanto propia para describir los objetos celestes los cuales a su vez están hechos de éter, una sustancia reservada para cuerpos perfectos. El elemento tierra, por el contrario, es corrupto y tiende a caer al centro, mientras que el fuego tiene la tendencia a ir hacia su lugar natural en el cielo. Estos conceptos no son arbitraros, tienen un sólido fundamento en la lógica Aristotélica y un profundo sentido de racionalidad. Podríamos decir que Aristóteles nos entregó las "reglas del juego" que ejercen gran influencia en el subsiguiente desarrollo de modelos cosmológicos. Estos conceptos entran al mundo con toda la fuerza de la autoridad de Aristóteles y luego reciben la bendición del escolasticismo reforzando su influencia hasta bien entrado el Renacimiento. Este es el marco conceptual y fundamento filosófico bajo el cual aparece el modelo Ptolemaico del universo que dominó por 2000 años: vivimos en un planeta privilegiado al centro del universo y circunscrito en una esfera celeste a su vez poblada por innumerable cantidad de estrellas, otros planetas y un sol.

La coherencia del modelo, el sustento lógico, la consistencia con el sentido común y el alineamiento con la teología medieval hacen del modelo Ptolemaico-Aristotélico la noción oficial del mundo y por lo tanto se opone de forma violenta a cualquier desviación o reto. La suerte de Giordano Bruno dramatiza en forma extrema la situación que se vivía en el siglo XVI. La influencia del recalcitrante racionalismo escolástico se refleja también en la oposición que sufren los filósofos como Pico della Mirandola y Marsilio Ficino, que experimentan con las ideas subversivas del Platonismo.

Galileo Perturba el Orden

| Galileo apunta su telescopio al Sol y le encuentra manchas, a la luna y ve cicatrices, a Júpiter, y observa pequeños mundos circundando el planeta. Sus observaciones, en total contradicción con las nociones dominantes, encuentran a un universo poblado por cuerpos imperfectos. Mientras que para Galileo la observación directa del cielo es el método apropiado para desvelar la naturaleza, para los teólogos de turno, que rehusaban mirar por el telescopio de Galileo, el mundo seguiría siendo ese planeta privilegiado en el centro de un universo protegido por una esfera celeste perfecta y etérea. Guiado por la observación directa del cielo, Galileo acumula razones para dudar profundamente del modelo Ptolemaico y aceptar el modelo heliocéntrico de Copérnico. "Eppur si muove" se convertirán en las tres palabras más potentes para resumir el choque cultural entre modelos del mundo impuestos por la autoridad filosófica de turno y la naciente era científica. |

Con Galileo queda establecido el hecho de que el universo es susceptible de ser observado y estudiado de forma sistemática lo cual rompe con la tradición de elaborar modelos basados en preferencias filosóficas. No queremos con esto decir que el modelo de Ptolomeo sea puramente especulativo. De hecho el método usado por Ptolomeo para llegar al modelo geocéntrico se basa en los conocimientos de geometría de los griegos y sigue pasos similares a la práctica científica actual. El modelo de Ptolomeo tiene poder predictivo y se ajusta a las observaciones. Para poder explicar el movimiento retrogrado de los planetas Ptolomeo introduce una serie de órbitas (o epiciclos) que siguen los planetas en torno a su esfera geocéntrica. Que el universo pueda ser estudiado y comprendido es algo que no deja de maravillar. La astronomía y la cosmología son en todo sentido ciencias experimentales. Es cierto que no podemos recrear la explosión de una supernova en el laboratorio de igual forma que el físico nuclear repite en su laboratorio cuantas veces sea necesario las reacciones nucleares que estudia. A diferencia del físico nuclear, el astrónomo no está sujeto a la engorrosa tarea de solicitar fondos para realizar experimentos de generación de galaxias en el laboratorio. Para el astrónomo los experimentos ya están realizados, su tarea se reduce a hacer observaciones, recoger datos y analizarlos. El universo es un gran laboratorio lleno de planetas, estrellas, supernovas, galaxias y otros cuerpos celestes. Cada uno de estos es un sistema mucho menos complejo que un insecto.

Einstein Provee el Marco Teórico

La cosmología es el estudio del origen y la evolución del universo considerado como un todo. Son dos los pilares que sustentan la cosmología moderna: el marco teórico de la Relatividad de Einstein y los datos de observaciones astronómicas del cielo profundo. Las observaciones de Hubble en 1929 de la expansión del universo, y la comprobación de la existencia de otras galaxias como la nuestra dan origen a la cosmología "experimental". La teoría de la Relatividad General desarrollada por Einstein (1915) permite la formulación del modelo de Big Bang.

Antes de Einstein los conceptos de fuerza, espacio y tiempo tenían un carácter absoluto y cuando eran aplicados a la cosmología daban resultados contradictorios. Para Newton el espacio y el tiempo tienen existencia propia fuera de los cuerpos materiales. El espacio es un contenedor donde se albergan los objetos y existe independiente de ellos. Si pudiéramos remover todos los objetos, el contenedor permanecería. Para la cosmología el concepto de espacio recipiente absoluto tiene problemas: si consideramos todas las galaxias y cúmulos y estructuras superiores de galaxias que observamos y las introducimos en este recipiente, surge la necesidad de definir una frontera más allá de la cual no existe nada. Nos podemos imaginar un habitante en la última galaxia justo en la frontera del universo, si este salta la frontera y viaja hacia fuera se topara algún día con el borde mismo del contenedor. ¿Qué hay más allá de ese borde? Necesitaríamos otro contenedor aún más grande para poder colocar el primer contenedor, y así ad infinitum. Algo similar ocurre con el tiempo: ¿Hubo un comienzo del tiempo? y ¿Qué sucedió antes del comienzo?

Con la teoría especial de la Relatividad (1905) Einstein desarrolla una formulación de las leyes físicas en el espacio-tiempo, un espacio de 4 dimensiones de las cuales el tiempo recibe el mismo tratamiento que el espacio. En esta formulación las magnitudes físicas que entran en las ecuaciones deben ser independientes del marco de referencia, por ejemplo la magnitud de un intervalo en el espacio-tiempo debe ser invariante. Si este mismo intervalo se mide en dos marcos de referencia, uno en movimiento relativo al otro, cada observador mide 4 componentes (3 de espacio y una de tiempo) las cuales pueden adquirir valores distintos en los dos marcos de referencia, sin embargo la magnitud del intervalo calculada usando los valores de las componentes resulta siempre el mismo (vg. invariante). De aquí se desprende la insólita realidad que de alguna forma el espacio y el tiempo son intercambiables. Son intercambiables en el sentido de que el mismo intervalo en el espacio-tiempo cuando se observa en dos marcos de referencia distintos puede dar proyecciones de la componente tiempo que son distintas en cada marco de referencia. En términos prácticos lo que esto significa es que al tiempo no se le puede dar una interpretación absoluta: si un astrónomo en la Tierra observa la explosión de una supernova el 8 de julio de 1995 a las 18:05:00, el mismo evento será observado a un tiempo diferente por un astronauta en movimiento relativo a la Tierra. Para que el espacio-tiempo de la Relatividad Especial funcione, Einstein tuvo que imponer una restricción fundamental en la velocidad de la luz: esta es constante, la misma para todos los marcos de referencia y nada en el universo puede superar la velocidad de la luz.

Equipado con la formulación 4-dimensional de las leyes físicas en marcos de referencia no acelerados, Einstein aborda el tema de las leyes físicas para marcos de referencia acelerados resolviendo muy elegantemente el problema de la gravedad. En la física de Newton la gravedad es una fuerza de atracción entre los cuerpos dotados con masa. El problema aquí radica en la inexplicable acción a distancia que debe operar entre los dos cuerpos para que la interacción gravitacional pueda tener efecto. Supongamos que pudiéramos quitar el Sol. Según la mecánica de Newton la Tierra inmediatamente sentiría la carencia de la fuerza de gravedad hacia el Sol y seguiría un movimiento rectilíneo tangente al punto donde perdió contacto con el Sol. Es decir, la gravedad de Newton es una interacción que actúa instantáneamente, lo cual implica la transmisión de algo a velocidad infinita en contradicción con los principios de la Relatividad Especial.

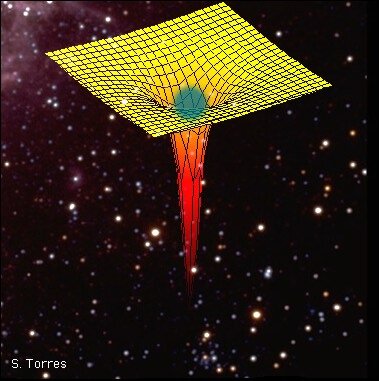

En la Relatividad General el espacio-tiempo adquiere cierta curvatura como respuesta a la presencia de masa (o energía), los cuerpos siguen las trayectorias a lo largo de la línea más corta (en el espacio curvo de 4 dimensiones) que une los puntos extremos de la misma. Es decir, los cuerpos se mueven libremente como si no sintieran una fuerza, la gravedad simplemente es una manifestación de la curvatura del espacio mismo. Con esto se remueven las dificultades de la acción a distancia: la Tierra se mueve en su órbita como una partícula libre siguiendo la curvatura del espacio producida por la masa del Sol. Si el Sol fuese a desaparecer, una onda de deformación de la curvatura, propagándose a la velocidad de la luz, llegaría a la Tierra 7 minutos más tarde informándole que ya el Sol no existe. Los problemas ya mencionados con los conceptos de espacio y tiempo como entidades absolutas también son resueltos en la Relatividad de Einstein. Para describir el espacio-tiempo en la Relatividad encontramos apropiado, con cierta ironía, acudir a los conceptos Aristotélicos de sustancia y accidente. Podríamos decir que el espacio y el tiempo son accidentes (atributos) de la materia, y así como el color verde (accidente) es un atributo que no existe fuera de la materia (existe la hoja verde, pero no el verde fuera de la hoja), el espacio y el tiempo no existen fuera de la materia/energía.

Modelos Cosmológicos Relativistas

El primer modelo cosmológico relativista fue anunciado por el mismo Einstein en 1917. En éste se consideraba el universo como una superficie cilíndrica 3-dimensional sumergida en el espacio 4-dimensional. El diseño de este universo incluyó la famosa constante cosmológica la cual fue usada por Einstein para hacer que su universo recién creado se comportara bien y se sometiera a la noción (o más bien prejuicio) de que el universo debería ser estático. Luego surgen el modelo, también estático pero sin materia, de Willem de Sitter, el de Aleksandr Friedmann (1922) con soluciones que admitían un universo dinámico (en expansión o en colapso), el "átomo primitivo" del abate Georges Lemaitre (1927) en el cual se incluye materia en expansión que emana de una explosión inicial. Hasta el momento la tarea de los cosmólogos relativistas se limita a un ejercicio académico consistente en hallar soluciones de las ecuaciones de la Relatividad General aplicadas al universo como un todo. Las ecuaciones de la Relatividad General por sí solas no dicen cómo es el universo. Para hallar una solución primero hay que dar las relaciones existentes entre materia energía y presión. El universo en su totalidad se considera como un gas con partículas (masa) energía y presión. Las múltiples posibilidades de diseñar un gas resultan en múltiples soluciones de las ecuaciones de Einstein.

La actividad de crear modelos cosmológicos relativistas no es distinta a la de los astrónomos de la antigüedad que buscaban modelos del mundo usando la geometría como marco teórico. Se desarrolla el modelo, se somete a prueba comparando las predicciones del modelo con las observaciones (movimientos planetarios en el caso de los modelos geométricos de la antigüedad) y se rechaza si no funciona o se ajusta introduciendo ‘epiciclos’ para reparar cualquier desviación entre predicciones y observación. Nótese que el mismo Einstein introduce el "epiciclo" de la constante cosmológica.

La aparición de "epiciclos" en la cosmología es un fenómeno ubicuo y podríamos decir intrínseco en la ciencia. Nos referimos a "epiciclo", en este contexto, como todo artefacto o contorción introducido en una teoría para ajustarla las observaciones. En su forma original las teorías se formulan con el mayor grado posible de sencillez. La navaja de Occam ha demostrado una y otra vez su utilidad en el desarrollo de teorías científicas. En física las teorías más elegantes, compactas y simples han sido las más efectivas. Claro la actividad científica es un quehacer humano no inmune a inclinaciones subjetivas. Es muy frecuente encontrar científicos que se enamoran de su teoría a pesar de datos adversos a ella, y en vez de abandonarla prefieren deformarla con elementos nuevos y ajenos (epiciclos) para tratar de acomodar los datos. Entre mayor sea el número de epiciclos que se le cuelgan a una teoría mayor debe ser la sospecha de que algo anda mal. Este simple principio parece ser bastante preciso y se propone aquí como guía útil para juzgar el estado de avance de los modelos cosmológicos. Nótese el patrón en los modelos geométricos de los griegos: entre los modelos geocéntricos el de Eudoxo necesita 26 esferas, Callipo 33, Ptolomeo 40 epiciclos y 6 ecuantes, mientras que el modelo heliocéntrico original de Aristarcos de Samos no necesita epiciclos para explicar el movimiento retrogrado de los planetas. ¿No es sorprendente que Copérnico introduzca 48 epiciclos? La teoría de la gravedad de Newton tampoco está exenta de epiciclos. De conocida notoriedad es la incapacidad de ésta de explicar el avance anómalo del perihelio de Mercurio, para lo cual se lanzaron posibles variantes de la teoría de Newton incluyendo materia de baja visibilidad en torno al Sol (Le Verrier, 1859), modificaciones a las ecuaciones de Newton (Aspa Hall, 1894) y la incorporación de fuerzas de origen eléctrico.

El Cosmos Hoy

![[WMAP Anisotropy map]](http://astroverada.com/_/Graphics/Extras/wmap_egg.jpg)

El desarrollo de las tecnologías que permiten hacer observaciones astronómicas en una ancha gama espectral, desde potentes radiotelescopios hasta plataformas satelitales con detectores de rayos X y gama, han permitido ampliar nuestra visión del cosmos a niveles nunca soñados por Galileo. Las observaciones indican que vivimos en un universo de geometría plana y en expansión con 1370 millones de años de edad constituido por un 4,4% de materia ordinaria (de la misma con la que se hacen las rocas, el aire, los insectos y los presidentes) y el resto de materia oscura (22%) y energía no visible (73%). Hay (por masa) aproximadamente 100 mil millones de galaxias agrupadas en estructuras de cúmulos y supercúmulos, cada una de ellas alberga en promedio 100 mil millones de estrellas como nuestro Sol. En nuestra vecindad galáctica se han descubierto al momento más de 100 sistemas solares no muy diferentes al nuestro. Todos estos cuerpos astronómicos están sumergidos dentro de un fondo de radiación electromagnética (radiación cósmica de fondo o RCF) que proviene de las primeras épocas del universo cuando la materia (en forma de partículas elementales) y la radiación compartían el mismo estadotermodinámico. Cuando observamos una estrella lejana observamos el pasado, ya que la luz, al propagarse a una velocidad finita, tarda un largo tiempo en llegar a nuestros telescopios. Entre más lejana la estrella, más remota en el tiempo es la información recibida. Así se ha podido determinar que el universo temprano era más denso y caliente.

Todas estas observaciones son consistentes con el modelo cosmológico del Big Bang. Este surgió a partir de las ideas de Friedmann, Lemaitre y el físico ruso George Gamow (1946) quien reconoce, gracias a sus conocimientos en física nuclear, que la fase inicial de alta temperatura y densidad, por la cual necesariamente tiene que pasar un universo en expansión, es un crisol donde se sintetizan los núcleos de los elementos primordiales en el universo. Con base en mediciones de los espectros estelares sabemos que la composición del universo es de 75% hidrógeno, 25% helio y una pequeña fracción de deuterio y litio consistente con las predicciones de núcleo síntesis del modelo. Los cálculos de núcleo síntesis de los elementos primordiales en el Big Bang también ponen una cota de 3 al número de familias de neutrinos en el universo en total acuerdo con las mediciones de la vida media del bosón intermedio Z0 realizadas en el laboratorio CERN de Ginebra. Trabajando en los cálculos de núcleo síntesis Gamow y sus colegas R. Alpher y R. Herman (1948) hacen la predicción de la existencia de un fondo cósmico de microondas que resulta de la radiación existente en el universo durante la núcleo síntesis. El descubrimiento de la radiación cósmica de fondo (RCF) por A. Penzias y R. Wilson (1964) es un hecho conocido que le dio gran impulso al modelo del Big Bang. Las mediciones de anisotropías de la RCF realizadas por el satélite COBE (1992) y más tarde por el satélite WMAP (2003), los dos de la NASA, confirman otras predicciones del modelo con respecto a la RCF: anisotropías a un nivel DT/T = 10-5, la huella dejada en la RCF por ondas de densidad en el plasma primordial, polarización de la RCF, coherencia de la polarización a escalas angulares superiores a un grado y distribución espectral de cuerpo negro con temperatura 2,725 grados Kelvin.

Las anisotropías detectadas en la RCF fueron predichas por el modelo al momento de explicar las observaciones de la estructura a gran escala del universo. Los físicos rusos R. A. Sunyaev y Y. B. Zeldovich (1970) proponen un mecanismo para generar la estructura observada a partir de perturbaciones en el plasma primordial. Estas fluctuaciones del plasma primigenio dejan huellas en la radiación con características compatibles con el espectro de potencias de la RCF medido por la sonda WMAP. Como vemos, la coherencia del modelo y la constrastabilidad empírica explican el nivel de aceptación de la teoría del Big Bang paragonable a las grandes teorías modernas como la Relatividad y la mecánica cuántica. La teoría del Big Bang también tiene sus ‘epiciclos’, entre los más embarazosos cabe destacar la necesidad de materia oscura y de la constante cosmológica. La teoría también tiene limitaciones: pierde toda capacidad predictiva cuando se lleva a fracciones de segundo después de la singularidad al origen del tiempo. Esta última limitante es simplemente la manifestación de la carencia de una teoría cuántica de la gravedad. Se espera que la teoría del Big Bang sea extendida por teorías más avanzadas de gravedad cuántica (teoría de cuerdas por ejemplo) de igual forma que la teoría de gravedad de Newton (la cual sigue siendo válida a escalas no cosmológicas de masa y distancia) fue extendida por la teoría de Relatividad General.

Algunos críticos del Big Bang, entre ellos reconocidos cosmólogos como J. V. Narlikar, H. Arp, G. Burbidge y F. Hoyle, proponentes del modelo cosmológico cuasi-estacionario hacen referencia a los ‘epiciclos’ del Big Bang mencionados. Se han propuesto modelos cosmológicos alternativos que van desde lunáticos que publican una página entera en el New York Times (Robitaille, marzo 17 del 2002 ) pregonando la noción de que el universo es una bola de agua líquida, hasta alternativas serias como la del modelo cuasi- estacionario. Todas estas alternativas tienen un factor de epiciclo supremamente superior al Big Bang. Además los ‘epiciclos’ de materia oscura y constante cosmológica del Big Bang gozan de cierto nivel de plausibilidad. Recordemos los ‘epiciclos’ más destacados de la mecánica cuántica: el neutrino y la antimateria, confirmados experimentalmente años después de su aparición como curiosidad teórica. Algunos críticos de la ciencia, que se adhieren a las tendencias modernas de la sociología de la ciencia pondrían la teoría del Big Bang al mismo nivel que el modelo de bola de agua o cualquier mito de la creación. El Big Bang se salva de esas apreciaciones gracias al poder auto-regulador de la contrastabilidad empírica inherente en el proceso científico.

La curva del espacio-tiempo

Un modelo del crecimiento del universo lo proporciona la Teoría General de la Relatividad de Albert Einstein, que describe cómo la materia y la energía curvan el espacio-tiempo. Sentimos esa curvatura como la fuerza de gravedad. Si aceptamos el principio cosmológico —el universo es uniforme en las grandes escalas—, la relatividad general presenta ecuaciones bastante simples, denominadas modelos de Friedmann, para describir cómo se curva y se expande el espacio.

La forma del universo podría ser, según estos modelos, como la superficie de una esfera o curvada como la superficie de una silla de montar. Pero las observaciones sugieren que en realidad está entre ambas superficies, casi exactamente plano. La teoría de la inflación explica esa propiedad diciendo que durante la primera fracción de segundo de existencia el espacio se expandió a una velocidad terrorífica con lo que aplanó cualquier curvatura que hubiere. Luego el universo observable de hoy creció a partir de un punto microscópico de la bola de fuego originaria. Esta hipótesis también explicaría el problema del horizonte: el porqué un lado del universo tiene casi la misma densidad y temperatura que el otro.

Sin embargo el universo no es totalmente plano y en 1990 el satéliteCOBE detectó ondas en el fondo cósmico de microondas, la firma de las fluctuaciones de densidad originarias. Estas leves ondas en el universo primigenio pudieron haberse generado a partir de fluctuaciones cuánticas aleatorias en el campo de energía que impulsó la inflación. También defectos topológicos en el espacio podrían haber causado las fluctuaciones, pero esta propuesta no se ajusta bien al modelo.

Tales fluctuaciones de densidad forman las semillas de galaxias y cúmulos de galaxias, que se esparcen por todo el universo con una estructura espumosa a gran escala, en escalas de hasta mil millones de años-luz. Todas estas estructuras se forman porque la gravedad amplifica las fluctuaciones originales, de manera que los trozos más densos de materia se juntan.

Materia oscura

Sin embargo, la materia visible no proporciona en las simulaciones la suficiente gravedad para crear la estructura que observamos: necesita la ayuda de alguna forma de materia oscura (ver el 7mo. apartado). Otra prueba de la materia oscura la proporcionan las galaxias que giran demasiado rápido para mantenerse unidas sin un pegamento extra gravitatorio.

La materia oscura no puede ser como la materia corriente, porque habría producido demasiado deuterio en la nucleosíntesis del Big Bang. Cuando el universo tenía menos de 3 minutos de existencia, algunos protones y neutrones se fusionaron para hacer elementos ligeros, y los cosmólogos calculan que si hubiera habido mucha más materia ordinaria que la observada, entonces el denso caldero habría cocinado mucho más deuterio que el que se observa.

Por el contario, la materia oscura tiene que ser algo exótico, una materia probablemente generada en los primeros momentos calientes del Big Bang: quizá partículas como los WIMP —partículas masivas con interacción débil— o axones más livianos o, también, aunque es menos probable, agujeros negros primigenios. Una alternativa para la materia oscura es la Dinámica Newtoniana Modificada (MOND, por MOdified Newtonian Dynamics), una teoría en la cual la gravedad es relativamente fuerte a gran escala.

Energía oscura

Otro misterio oscuro apareció en los '90, cuando los astrónomos descubrieron que las supernovas lejanas son sorprendentemente débiles, lo que indica que la expansión del universo no está perdiendo velocidad como todos esperaban, sino que se acelera. El universo parece estar dominado por alguna fuerza repulsiva, o anti-gravedad, a la que se ha llamado energía oscura. Quizá sea una constante cosmológica —o energía del vacío— o un campo de energía cambiante como la quintaesencia. Podría derivarse de las extrañas propiedades de los neutrinos o podría ser otra modificación de la gravedad.

La nave espacial WMAP suministró la imagen estándar de la cosmología al medir con precisión el espectro de las fluctuaciones en el fondo de microondas, el cual se ajusta a un universo de 13700 millones de años de antigüedad, compuesto por un 4 % de materia común, un 22 % de materia oscura y un 74 % de energía oscura. La imagen de la WMAP también concuerda con la teoría inflacionaria. Sin embargo, una prueba más severa de la inflación espera por la detección de ondas gravitatorias cósmicas que los movimientos rápidos de la inflación deben crear y que dejarían marcas casi imperceptibles en el fondo de microondas.

La densidad de la energía oscura es mucho menor que la energía del vacío prevista por la teoría cuántica, lo que es visto como un ejemplo extremo del estrecho ajuste cosmológico, por cuanto un valor mucho más grande habría desgarrado las nubes de gas e impedido la formación de las estrellas. En respuesta a esta situación, algunos cosmólogos aceptaron el principio antrópico, una teoría que sostiene que las características de nuestro universo tienen que ser las adecuadas para la vida, de otro modo no estaríamos aquí para observarlo.

Preguntas sin respuesta

Aún no tenemos respuestas para las preguntas más importantes. Desconocemos el verdadero tamaño del universo, ni siquiera sabemos si es infinito o no. Tampoco conocemos su topología, o sea, si el espacio se cierra sobre sí mismo. Desconocemos la causa de la inflación o si ésta ha creado una pluralidad de universos paralelos alejados del nuestro, tantos como implican las teorías inflacionarias.

Y no está claro porqué el universo prefiere la materia a la antimateria. A comienzos del Big Bang, cuando las partículas se crearon, debió haber habido un fuerte desvío hacia la materia, algo inexplicable a la luz del modelo estándar de la física de partículas. De no haber sido así, la materia y la antimateria se habrían aniquilado mutuamente y, además de la radiación, no quedaría casi nada.

El destino del universo depende de la ignota naturaleza de la energía oscura y de su comportamiento futuro, ya que la aceleración podrían aislar a las galaxias o una gran explosión podría destruir toda la materia. Otra posibilidad es que el universo colapse con un gran crujido o big crunch, quizás para re-expandirse a la manera de un universo cíclico. Incluso un gigantesco agujero de gusano podría devorar al universo.

Y el verdadero comienzo, si es que lo hubo, todavía nos es desconocido, porque todas las teorías físicas conocidas se detienen ante la singularidad inicial. Es probable que una teoría cuántica de la gravedad sea necesaria para que podamos comprender el origen del universo.

El Cosmos Hoy

![[WMAP Anisotropy map]](http://astroverada.com/_/Graphics/Extras/wmap_egg.jpg)

El desarrollo de las tecnologías que permiten hacer observaciones astronómicas en una ancha gama espectral, desde potentes radiotelescopios hasta plataformas satelitales con detectores de rayos X y gama, han permitido ampliar nuestra visión del cosmos a niveles nunca soñados por Galileo. Las observaciones indican que vivimos en un universo de geometría plana y en expansión con 1370 millones de años de edad constituido por un 4,4% de materia ordinaria (de la misma con la que se hacen las rocas, el aire, los insectos y los presidentes) y el resto de materia oscura (22%) y energía no visible (73%). Hay (por masa) aproximadamente 100 mil millones de galaxias agrupadas en estructuras de cúmulos y supercúmulos, cada una de ellas alberga en promedio 100 mil millones de estrellas como nuestro Sol. En nuestra vecindad galáctica se han descubierto al momento más de 100 sistemas solares no muy diferentes al nuestro. Todos estos cuerpos astronómicos están sumergidos dentro de un fondo de radiación electromagnética (radiación cósmica de fondo o RCF) que proviene de las primeras épocas del universo cuando la materia (en forma de partículas elementales) y la radiación compartían el mismo estadotermodinámico. Cuando observamos una estrella lejana observamos el pasado, ya que la luz, al propagarse a una velocidad finita, tarda un largo tiempo en llegar a nuestros telescopios. Entre más lejana la estrella, más remota en el tiempo es la información recibida. Así se ha podido determinar que el universo temprano era más denso y caliente.

Todas estas observaciones son consistentes con el modelo cosmológico del Big Bang. Este surgió a partir de las ideas de Friedmann, Lemaitre y el físico ruso George Gamow (1946) quien reconoce, gracias a sus conocimientos en física nuclear, que la fase inicial de alta temperatura y densidad, por la cual necesariamente tiene que pasar un universo en expansión, es un crisol donde se sintetizan los núcleos de los elementos primordiales en el universo. Con base en mediciones de los espectros estelares sabemos que la composición del universo es de 75% hidrógeno, 25% helio y una pequeña fracción de deuterio y litio consistente con las predicciones de núcleo síntesis del modelo. Los cálculos de núcleo síntesis de los elementos primordiales en el Big Bang también ponen una cota de 3 al número de familias de neutrinos en el universo en total acuerdo con las mediciones de la vida media del bosón intermedio Z0 realizadas en el laboratorio CERN de Ginebra. Trabajando en los cálculos de núcleo síntesis Gamow y sus colegas R. Alpher y R. Herman (1948) hacen la predicción de la existencia de un fondo cósmico de microondas que resulta de la radiación existente en el universo durante la núcleo síntesis. El descubrimiento de la radiación cósmica de fondo (RCF) por A. Penzias y R. Wilson (1964) es un hecho conocido que le dio gran impulso al modelo del Big Bang. Las mediciones de anisotropías de la RCF realizadas por el satélite COBE (1992) y más tarde por el satélite WMAP (2003), los dos de la NASA, confirman otras predicciones del modelo con respecto a la RCF: anisotropías a un nivel DT/T = 10-5, la huella dejada en la RCF por ondas de densidad en el plasma primordial, polarización de la RCF, coherencia de la polarización a escalas angulares superiores a un grado y distribución espectral de cuerpo negro con temperatura 2,725 grados Kelvin.

Las anisotropías detectadas en la RCF fueron predichas por el modelo al momento de explicar las observaciones de la estructura a gran escala del universo. Los físicos rusos R. A. Sunyaev y Y. B. Zeldovich (1970) proponen un mecanismo para generar la estructura observada a partir de perturbaciones en el plasma primordial. Estas fluctuaciones del plasma primigenio dejan huellas en la radiación con características compatibles con el espectro de potencias de la RCF medido por la sonda WMAP. Como vemos, la coherencia del modelo y la constrastabilidad empírica explican el nivel de aceptación de la teoría del Big Bang paragonable a las grandes teorías modernas como la Relatividad y la mecánica cuántica. La teoría del Big Bang también tiene sus ‘epiciclos’, entre los más embarazosos cabe destacar la necesidad de materia oscura y de la constante cosmológica. La teoría también tiene limitaciones: pierde toda capacidad predictiva cuando se lleva a fracciones de segundo después de la singularidad al origen del tiempo. Esta última limitante es simplemente la manifestación de la carencia de una teoría cuántica de la gravedad. Se espera que la teoría del Big Bang sea extendida por teorías más avanzadas de gravedad cuántica (teoría de cuerdas por ejemplo) de igual forma que la teoría de gravedad de Newton (la cual sigue siendo válida a escalas no cosmológicas de masa y distancia) fue extendida por la teoría de Relatividad General.

Algunos críticos del Big Bang, entre ellos reconocidos cosmólogos como J. V. Narlikar, H. Arp, G. Burbidge y F. Hoyle, proponentes del modelo cosmológico cuasi-estacionario hacen referencia a los ‘epiciclos’ del Big Bang mencionados. Se han propuesto modelos cosmológicos alternativos que van desde lunáticos que publican una página entera en el New York Times (Robitaille, marzo 17 del 2002 ) pregonando la noción de que el universo es una bola de agua líquida, hasta alternativas serias como la del modelo cuasi- estacionario. Todas estas alternativas tienen un factor de epiciclo supremamente superior al Big Bang. Además los ‘epiciclos’ de materia oscura y constante cosmológica del Big Bang gozan de cierto nivel de plausibilidad. Recordemos los ‘epiciclos’ más destacados de la mecánica cuántica: el neutrino y la antimateria, confirmados experimentalmente años después de su aparición como curiosidad teórica. Algunos críticos de la ciencia, que se adhieren a las tendencias modernas de la sociología de la ciencia pondrían la teoría del Big Bang al mismo nivel que el modelo de bola de agua o cualquier mito de la creación. El Big Bang se salva de esas apreciaciones gracias al poder auto-regulador de la contrastabilidad empírica inherente en el proceso científico.

La curva del espacio-tiempo

Un modelo del crecimiento del universo lo proporciona la Teoría General de la Relatividad de Albert Einstein, que describe cómo la materia y la energía curvan el espacio-tiempo. Sentimos esa curvatura como la fuerza de gravedad. Si aceptamos el principio cosmológico —el universo es uniforme en las grandes escalas—, la relatividad general presenta ecuaciones bastante simples, denominadas modelos de Friedmann, para describir cómo se curva y se expande el espacio.

La forma del universo podría ser, según estos modelos, como la superficie de una esfera o curvada como la superficie de una silla de montar. Pero las observaciones sugieren que en realidad está entre ambas superficies, casi exactamente plano. La teoría de la inflación explica esa propiedad diciendo que durante la primera fracción de segundo de existencia el espacio se expandió a una velocidad terrorífica con lo que aplanó cualquier curvatura que hubiere. Luego el universo observable de hoy creció a partir de un punto microscópico de la bola de fuego originaria. Esta hipótesis también explicaría el problema del horizonte: el porqué un lado del universo tiene casi la misma densidad y temperatura que el otro.

Sin embargo el universo no es totalmente plano y en 1990 el satéliteCOBE detectó ondas en el fondo cósmico de microondas, la firma de las fluctuaciones de densidad originarias. Estas leves ondas en el universo primigenio pudieron haberse generado a partir de fluctuaciones cuánticas aleatorias en el campo de energía que impulsó la inflación. También defectos topológicos en el espacio podrían haber causado las fluctuaciones, pero esta propuesta no se ajusta bien al modelo.

Tales fluctuaciones de densidad forman las semillas de galaxias y cúmulos de galaxias, que se esparcen por todo el universo con una estructura espumosa a gran escala, en escalas de hasta mil millones de años-luz. Todas estas estructuras se forman porque la gravedad amplifica las fluctuaciones originales, de manera que los trozos más densos de materia se juntan.

Materia oscura

Sin embargo, la materia visible no proporciona en las simulaciones la suficiente gravedad para crear la estructura que observamos: necesita la ayuda de alguna forma de materia oscura (ver el 7mo. apartado). Otra prueba de la materia oscura la proporcionan las galaxias que giran demasiado rápido para mantenerse unidas sin un pegamento extra gravitatorio.

La materia oscura no puede ser como la materia corriente, porque habría producido demasiado deuterio en la nucleosíntesis del Big Bang. Cuando el universo tenía menos de 3 minutos de existencia, algunos protones y neutrones se fusionaron para hacer elementos ligeros, y los cosmólogos calculan que si hubiera habido mucha más materia ordinaria que la observada, entonces el denso caldero habría cocinado mucho más deuterio que el que se observa.

Por el contario, la materia oscura tiene que ser algo exótico, una materia probablemente generada en los primeros momentos calientes del Big Bang: quizá partículas como los WIMP —partículas masivas con interacción débil— o axones más livianos o, también, aunque es menos probable, agujeros negros primigenios. Una alternativa para la materia oscura es la Dinámica Newtoniana Modificada (MOND, por MOdified Newtonian Dynamics), una teoría en la cual la gravedad es relativamente fuerte a gran escala.

Energía oscura

Otro misterio oscuro apareció en los '90, cuando los astrónomos descubrieron que las supernovas lejanas son sorprendentemente débiles, lo que indica que la expansión del universo no está perdiendo velocidad como todos esperaban, sino que se acelera. El universo parece estar dominado por alguna fuerza repulsiva, o anti-gravedad, a la que se ha llamado energía oscura. Quizá sea una constante cosmológica —o energía del vacío— o un campo de energía cambiante como la quintaesencia. Podría derivarse de las extrañas propiedades de los neutrinos o podría ser otra modificación de la gravedad.

La nave espacial WMAP suministró la imagen estándar de la cosmología al medir con precisión el espectro de las fluctuaciones en el fondo de microondas, el cual se ajusta a un universo de 13700 millones de años de antigüedad, compuesto por un 4 % de materia común, un 22 % de materia oscura y un 74 % de energía oscura. La imagen de la WMAP también concuerda con la teoría inflacionaria. Sin embargo, una prueba más severa de la inflación espera por la detección de ondas gravitatorias cósmicas que los movimientos rápidos de la inflación deben crear y que dejarían marcas casi imperceptibles en el fondo de microondas.

La densidad de la energía oscura es mucho menor que la energía del vacío prevista por la teoría cuántica, lo que es visto como un ejemplo extremo del estrecho ajuste cosmológico, por cuanto un valor mucho más grande habría desgarrado las nubes de gas e impedido la formación de las estrellas. En respuesta a esta situación, algunos cosmólogos aceptaron el principio antrópico, una teoría que sostiene que las características de nuestro universo tienen que ser las adecuadas para la vida, de otro modo no estaríamos aquí para observarlo.

Preguntas sin respuesta

Aún no tenemos respuestas para las preguntas más importantes. Desconocemos el verdadero tamaño del universo, ni siquiera sabemos si es infinito o no. Tampoco conocemos su topología, o sea, si el espacio se cierra sobre sí mismo. Desconocemos la causa de la inflación o si ésta ha creado una pluralidad de universos paralelos alejados del nuestro, tantos como implican las teorías inflacionarias.

Y no está claro porqué el universo prefiere la materia a la antimateria. A comienzos del Big Bang, cuando las partículas se crearon, debió haber habido un fuerte desvío hacia la materia, algo inexplicable a la luz del modelo estándar de la física de partículas. De no haber sido así, la materia y la antimateria se habrían aniquilado mutuamente y, además de la radiación, no quedaría casi nada.

El destino del universo depende de la ignota naturaleza de la energía oscura y de su comportamiento futuro, ya que la aceleración podrían aislar a las galaxias o una gran explosión podría destruir toda la materia. Otra posibilidad es que el universo colapse con un gran crujido o big crunch, quizás para re-expandirse a la manera de un universo cíclico. Incluso un gigantesco agujero de gusano podría devorar al universo.

Y el verdadero comienzo, si es que lo hubo, todavía nos es desconocido, porque todas las teorías físicas conocidas se detienen ante la singularidad inicial. Es probable que una teoría cuántica de la gravedad sea necesaria para que podamos comprender el origen del universo.

.jpg)

.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario